Разрушаем мифы: 12 популярных фактов о Санкт-Петербурге, которые оказались выдумкой

За более чем трехсотлетнюю историю Санкт-Петербург успел обрасти множеством мифов и легенд, о которых можно сказать: «Правда это или ложь — так сразу не поймешь». Мы попытаемся раскрыть секреты самых популярных из них: например, почему Медный всадник отлит вовсе не из меди и куда скрылся призрак Павла I

До Петербурга в приневских землях ничего не было

«На берегу пустынных волн», — писал Пушкин о прошлом земель, на которых впоследствии был основан Петербург. Но на самом деле нет — не пустынных. Это метафора. И гипербола. И эпитет. Не писать же Александру Сергеевичу, превращая ямб в амфибрахий, что город Петербург возвели на месте многочисленных поселений.

Сначала здесь жили предки прибалтийско-финских народов. Затем, в VIII – IX веках, на Неве поселились ильменские словене и кривичи. Будущую территорию Северной столицы стала контролировать Новгородская Русь, но претендовали на нее и шведы. Борьба за земли шла на протяжении нескольких веков.

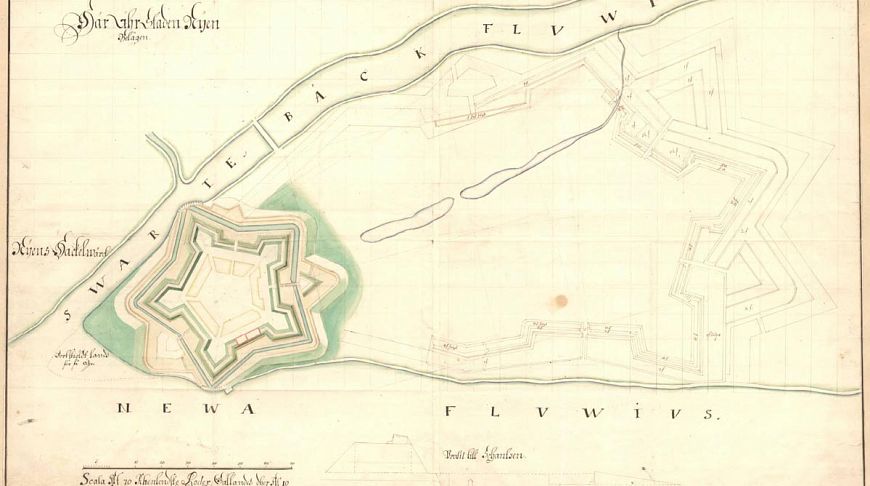

В XV веке контроль над приневской территорией и поселениями, которые здесь расположились, перешел к Московскому княжеству. Но в Смутное время Василий Шуйский заключил со шведами договор о помощи, по которому шведы получали Корельский уезд взамен на поддержку в конфликте с поляками. Через пару лет шведы захватили и ряд других земель, в том числе и Приневье. За шведами его закрепил Столбовский мир. В устье Охты они основали крепость Ниеншанц, а на другом берегу реки — город Ниен, который должен был стать столицей Ингерманландии. В его состав входили 200 дворов, проживали там почти полтысячи человек. Ниен вел активную торговлю с другими европейскими и русскими городами и селами.

А прямо напротив Ниеншанца, на месте Смольного собора, в XVII веке находилось село Спасское. Только на территории нынешнего центра Петербурга располагались около 40 населенных пунктов. В 1703 году Ниеншанц захватили русские войска. Перед Петром стояла дилемма: разрушить Ниен или развивать его. В итоге часть города разрушили, а часть его построек, например кирпичный завод, использовали при строительстве Петербурга.

Петербург был столицей со времен Петра до 1917 года

Конечно, был. Но с перерывом. В 1727 году, после смерти Екатерины I, престол перешел к внуку Петра Великого — совсем «не великому» Петру II, несмышленому подростку, которого больше всего увлекали игры, охота и попойки с закадычным дружкой Ванькой Долгоруким.

За спиной Ваньки, однако, стоял влиятельный боярский клан, которому все петровские затеи с флотом, реформами и «окном в Европу» были непонятны и даже противны. Поэтому Долгорукие увлекли мальчика в патриархальную Москву, где он прожег в развлечениях всю свою недолгую жизнь. Вслед за царем в Первопрестольную переехали все основные государственные службы и посольства.

Петербург же на три года практически опустел. Недостроенные корабли гнили на верфях, лесные звери осмелели и стали запросто забегать в малолюдный город. Неизвестно, как бы всё повернулось, но Петр II умер от оспы, а его наследница Анна Иоанновна, до сей поры прозябавшая в нищем Курляндском герцогстве, выбрала невские берега, обоснованно считая, что здесь ей будет проще бороться с консервативной аристократией.

Петербург построен «на костях»

Черная легенда о том, что на строительстве Петербурга Петр угробил сотни тысяч несчастных крестьян, согнанных со всей России, известна давным-давно. Однако документы той поры ничего подобного не фиксируют.

Начнем с того, что насильно на возведение города крестьян собирали только в период с 1703 по 1717 год — потом их заменили вольнонаемные рабочие. Строительство шло каждый год с марта по ноябрь, причем в две смены, составлявшие от 12 до 18 тысяч человек: вторая полностью (!) меняла первую летом.

За пять месяцев, полтора из которых приходились на летнюю пору, рабочие массово умирать попросту не успевали. Болели, конечно, но их лечили. В 1717-м глава Канцелярии городовых дел князь Черкасский сообщил царю, что из 32 тысяч строителей, работавших на возведении Петербурга в этом году, болели всего тысяча (данные о смерти он не приводил, но понятно, что они были меньше этой цифры). Тем не менее Черкасский предложил заменить принудительный труд на вольнонаемный — одним из аргументов было как раз нежелание тратить лишние деньги на лечение. По оценкам современных историков, реальная смертность при строительстве Петербурга за всё время не превышала 4–5 тыс. человек.

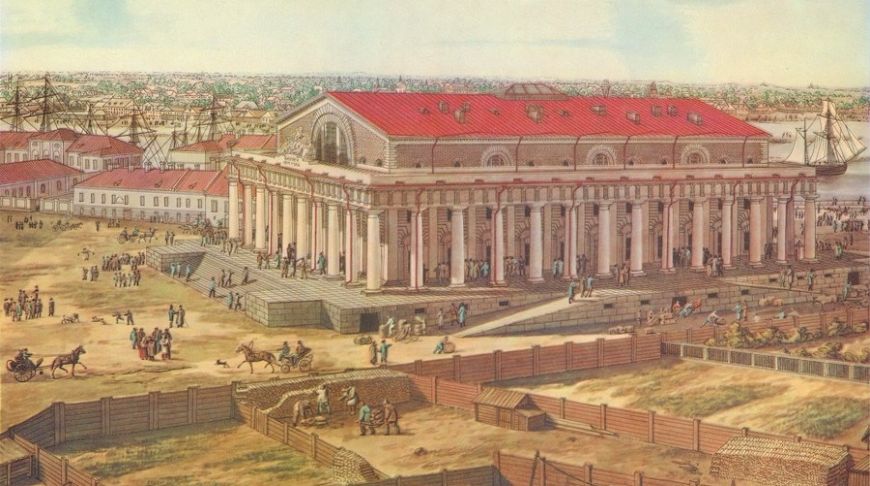

На Адмиралтействе спрятан золотой запас России

Ну какая же городская мифология без кладов! Хорошо, что молва спрятала главный петербургский клад там, где достать его мог бы разве что «небесный кровельщик», — на высоте 122 метров, на вершине Адмиралтейской иглы, которая увенчана позолоченным шаром.

А в шаре, как гласят легенды, спрятана кубышка из чистого золота, где лежат все мыслимые и немыслимые образцы монет царской России. Чтобы открыть кубышку, якобы надо что-то повернуть. Но что именно и куда — никто не помнит, а потому монеты никому и никогда не заполучить.

Мачты кораблика, венчающего Адмиралтейство, якобы тоже золотые, а в его основании лежит личная шкатулка Петра I, в которой покоится нечто волшебное, удивительное и очень дорогое. Как ни странно, легенда родилась не на пустом месте. Шкатулка в шаре и вправду спрятана, причем старинная. Но никаких монет в ней, конечно, нет. Там лежат довольно скучные бумаги, в которых описаны все ремонтные работы, проводившиеся когда бы то ни было на шпиле Адмиралтейства, и газетные публикации разного времени.

Поцелуев мост назван в честь поцелуев

Это венецианский мост Вздохов назван в честь вздохов — так арестанты прощались с любимым городом, пока их вели по мосту из здания суда в здание тюрьмы.

А петербургский Поцелуев мост получил свое название благодаря купцу Никифору Васильевичу Поцелуеву. Казалось бы, где купец из XVIII века и где романтичные наши поцелуи. Но и в XVIII веке люди знали толк в удовольствиях и толк в маркетинге. Никифор Васильевич был не просто купцом, а человеком-брендом: он открыл трактир «Поцелуй» на левом берегу Мойки и навеки вписал себя в историю.

Говорят, что на Поцелуевом мосту в XVIII столетии прощались петербуржцы, покидавшие город, и их возлюбленные, остававшиеся в Северной столице (тогда здесь проходила городская граница), моряки и их подруги (рядом находился Гвардейский флотский экипаж), арестанты и их близкие (привет Венеции; в районе Поцелуева моста тоже когда-то была тюрьма).

Также говорят, что проплывая под этим мостом на речном кораблике, надо непременно поцеловаться — с кем угодно. А если вы женитесь, то целоваться тут тоже надо — только уже друг с другом. Но если целоваться вам пока не с кем, избегать легендарного мостика не стоит — как-никак, с него открывается замечательный вид на Исаакиевский собор.

Бармалеева улица названа в честь персонажа Чуковского

Петербург — город литературоцентричный. Места, связанные с любимыми книжными персонажами, у нас помнят и всевозможными способами привечают: ходят по следам Раскольникова, устанавливают памятники носу майора Ковалева и Остапу Бендеру.

Но всё-таки в официальную городскую топографию литературные персонажи пока не проникли. Не Бармалеева улица названа в честь злодея Бармалея, а злодей Бармалей — в честь улицы.

Купец Бармалеев держал на Петроградской стороне склады еще во время царствования Екатерины II. Жили в этой части города и другие Бармалеевы — не купцы, а военные. В честь кого-то из них и назвали улицу.

Корней Иванович Чуковский, правда, предполагал, что имя ей дал некий англичанин Бромлей. Переделывать иностранные фамилии на русский лад у нас всегда любили: достаточно вспомнить Гороховую улицу, названную в честь купца Гарраха. А причем же тут всё-таки Бармалей? А при том, что название улицы всколыхнуло фантазию художника Мстислава Добужинского. Он-то и нарисовал свирепого и смешного Бармалея, про которого Чуковский потом рассказал в своих книгах.

Всадник — медный!

И снова здравствуйте, Александр Сергеевич. Да-да, медным самый первый петербургский памятник сделал именно Пушкин. Отливали-то конную статую Петра I из бронзы. Но «Бронзовый всадник» звучит не очень.

Как известно, фигурой Петра занимался скульптор Этьен Фальконе, а голову государя лепила ученица Фальконе — Мари Анн Колло. Она была страстно влюблена в своего учителя и в знак своей любви придала зрачкам Петра I форму сердечек.

Про сердечки — чистая правда. Про чувства Мари Анн к учителю, видимо, тоже. Вышла замуж Колло, правда, не за Этьена Фальконе, а за его сына — художника Пьера Этьена. Но тот обращался с женой жестоко, она подала на него официальную жалобу и уехала вместе с Фальконе-старшим работать в Голландию. Даже когда скульптора парализовало после инсульта, Мари Анн не оставила его и ухаживала за Этьеном до самой его смерти. Это ли не любовь?

Летчик Чкалов пролетел под Троицким мостом

Валерий Чкалов — человек-легенда, спору нет. В 1936 году он первым совершил беспосадочный перелет из Москвы в Петропавловск-Камчатский, а на следующий год — беспосадочный полет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер.

Но петербуржцы чаще вспоминают о другом полете Чкалова — под Троицким мостом. Якобы таким образом он пытался произвести впечатление на любимую девушку. Но никаких документальных подтверждений этому нет — ни газетных публикаций, ни воспоминаний очевидцев, ни бумаг, свидетельствующих о том, что дерзкий летчик понес за свой поступок наказание (а избежать его Чкалову не удалось бы).

Не исключено, что этот красивый эпизод придумали киношники — фильм Михаила Калатозова «Валерий Чкалов» вышел на большие экраны перед самой войной и наделал много шума. Полет Чкалова под Троицким мостом для картины «воспроизвел» летчик Евгений Борисенко на самолете-амфибии Ш-2.

Но намного раньше Борисенко и Чкалова (если всё-таки допустить, что его история правдива) под Троицким мостом пролетел летчик-испытатель Георгий Фриде на летающей лодке М-5. Произошло это еще в 1916 году. А через несколько месяцев этот трюк повторил Алексей Грузинов. Только Троицким он не ограничился, пролетев под всеми мостами на Неве.

В Петербурге всегда идет дождь

За Северной столицей уже давно и прочно закрепилась слава самого дождливого города на свете, множество мемов и открыток с этим — тому подтверждение.

Однако, оказывается, более 1800 мм осадков ежегодно выпадает в самом дождливом российском городе Северо-Курильске. За ним расположился Сочи, а вот Северная столица занимает лишь седьмое место. В Петербурге за год выпадает от 590 до 660 мм осадков.

Быть может, такой миф придумали, чтобы добавить романтичности городу, но всё-таки дождей тут не так много, как могло быть. Вспомните лето 2018 года!

Название город носит в честь Петра I

Многие думают, что Петр I назвал город в свою честь, но на самом деле царь увековечил имя своего небесного покровителя. Ведь «Санкт-Петербург» переводится на русский язык как «город святого Петра».

Также немало людей говорят, что слово «Питер» — современное. Но, опять же, ошибочно: в начале XVIII столетия город назывался на голландский манер: Санкт-Питер-Бурх. Жителям сложно давалось длинное название, и в итоге многие отбрасывали первую и последнюю часть, оставляя только середину — Питер.

В Петербурге самое большое количество мостов

Маленьких и больших переправ в Петербурге действительно немало, его даже называют «Северной Венецией». Однако рекордсмен по числу мостов — немецкий Гамбург, где их насчитывается 2300. Это больше, чем в Венеции, Петербурге и Амстердаме вместе взятых.

Призрак Павла I

Император сам был склонен к мистическому толкованию событий. А уже после его убийства в Михайловском (Инженерном) замке по городу поползли слухи, что по коридорам того здания часто бродит бледная фигура человека в ночном одеянии и со свечкой. Иногда она еще носит белый офицерский шарф на шее (тогда их вообще-то носили на поясе, они были крепкие, из шелка, потому одним из таких и придушили Павла).

В советское время охранники даже стали натыкаться на что-то холодное и твердое, но невидимое — считалось, что это всё тот же призрак. При том, что «Павел» не сделал ничего плохого никому из посетителей и сотрудников Инженерного замка, те всё равно испытывали ужас, повстречав его.

У петербуржцев свой подход не только к мифологии, но и к речи. мы писали о словах, которые можно услышать только в Северной столице

Источник:

Комментарии